MENU

現代は医療人にもインターナショナルな素養が求められる時代です。諸外国の言葉や文化、最新の医療事情を学ぶため、本学では国際交流を盛んに行っています。また、他国を知ることで、日本を知り、自身を学ぶ機会も増えることを願います。

本学は、国際交流を目的に韓国・タイの2か国の大学と交流協定を結んでいます。韓国・大邱保健大学は、高度な教育機器を揃え、約7,000名の学生を擁する医療スタッフ養成のカレッジです。熊本保健科学大学とは全学科・専攻で交換研修の制度があり、また毎年大邱保健大学主催で将来の国際的なリーダーを育てるプログラム(アジアを中心に10か国から参加)に学生を派遣しています。タイ・コンケン大学は、タイ国東北部で最も古く、最も大きな国立総合大学で、約35,000名が在学しています。英語の他に、日本語が堪能な学生が多く、日本文化への関心が強いのも特色です。両大学ともに、今後もより盛んな交流が期待できます。

2021年度

令和3(2021)年8月20日(金)、大邱保健大学主催のGlobal Healthcare Leadership Program(GHLP)が開催され、アジア各国から約30名の学生、うち本学からも4名の学生が参加しました。今年度は新型コロナウイルスの影響によりZoomを通してオンラインで実施されたため、学生たちは本学キャンパステラスで各自ノートパソコンに向かってプログラムに参加しました。

大邱保健大学ナム学長の挨拶から始まった同プログラムは、午前中にヘルスケアとリーダーシップについての特別講義が実施され、昼食を挟んだ午後にはディスカッション及びプレゼンテーションが行われました。ディスカッションは1グループ当たり5~7名程度に分かれて行われ、プログラム実施以前からメールやSNSを通じた打合せを行い、当日に臨みました。プレゼンテーションでは、各グループ8~10分間の英語によるリーダーシップについての発表を行い、その後質疑応答が行われました。プログラムの最後には、プロの講師によるK-Pop Danceレッスンがあり、学生たちは適度な距離をとり、BTS(韓国の音楽グループ)の楽曲を使ったレッスンに参加しました。

本プログラムはすべて英語で行われるため、午前中の特別講義の聞き取りや午後のディスカッション及びプレゼンテーションでのコミュニケーションは難しく、学生も苦労したようです。ただ同年代であるアジア圏の学生たちが、お互いに積極的に質問する様子やコミュニケーションを図る様子が見られ、学生たちには刺激になったようです。本学では今後も継続的に本プログラムに参加していく予定です。(国際交流委員会)

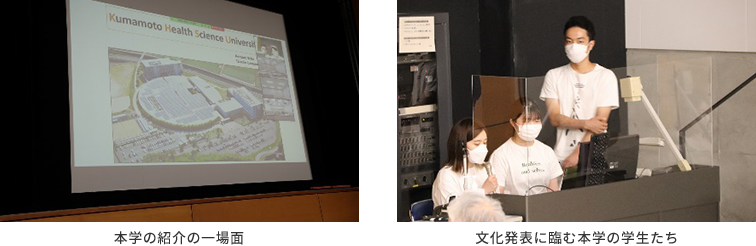

令和3年9月11日(土)、1号館の1300L講義室をメイン会場に大邱保健大学と学生間交流が実施され、本学から19名、大邱保健大学から20名の学生が参加しました。本プログラムは、新型コロナウイルスの影響により例年大邱保健大学と行っている交換研修に代わるプログラムとして、オンラインで実施しました。双方学生を派遣する交流ができない中、オンラインを通した交流ができないかと本学国際交流委員会が開催を検討し、数ヵ月に渡る交渉の末、当プログラムを実施することになりました。教職員が参加した事前交流を各領域毎に実施し、自己紹介を済ませ、学生間交流に臨みました。

当日は午後からの実施に向け、午前中から最後の詰めの打ち合わせを行いました。学生間交流は渡辺雄一学部長の挨拶に始まり、本学と大邱保健大学が交互にそれぞれの大学と文化を発表しました。熊本の文化紹介後の質疑では大邱保健大学から「くまモン」についての質問なども飛び出しました。それらが終わると休憩を挟み各領域に分かれ、日本と韓国の医療制度について交互に紹介しました。医療制度ではそれぞれ専門領域の法制度や従事する人の数、業務内容、社会的な身分やステイタスなどを発表。発表後には質疑応答や歓談の時間が設けられ、少人数の各領域でお互いにコミュニケーションを取り合いました。交流の最後には大邱保健大学キム国際交流センター長による挨拶があり、「本交流は双方の学生にとって有意義だった。今後も本学と密な交流を続けていきたい」と話されました。

学生からは「もっと交流したかった」「自分のコミュニケーション能力はまだまだだった」といった国際交流の必要性を感じるコメントが多く寄せられ、交流の必要性を感じました。今回は初めてのオンライン交流でしたが、学生たちにとって貴重な体験になったようです。今回の交流を踏まえ、次年度の交流につなげていきたいと思っております。(国際交流委員会)

2019年度

リハビリテーション学科

生活機能療法学専攻

3年黒田 恭加さん

宮崎県・宮崎西高等学校出身

交換研修の制度の存在は、私にとって熊本保健科学大学へ進学した理由のひとつです。2年生のときに訪れた交換研修先の韓国では、自分の英語力に自信が持てずに落ち込むこともありましたが、周りの人たちから励まされ、大きな勇気をもらいました。日韓関係があまり良くない時期だったにもかかわらず、みんなが優しく接してくれた経験は、私の大切な思い出です。また、交換研修先の大学の先生が言ってくださった「同じ作業療法士という夢を持っている者同士、違う国にいたとしても、さまざまな方法で支え合っていけると思います」という言葉が、とても強く心に残っています。将来、実際の現場では、いろんなことがあると思いますが、世界中に同じ志を持って働く人々がいると感じられたことで、作業療法士という仕事を目指して良かったとあらためて思うことができました。

私が出会った韓国人は、何事にも積極的で、意思表示がはっきりとし、消極的であることを嫌っている様子でした。私も彼らから刺激を受け、積極性が身についたと感じています。相手を思いやりながらも、自分の考えや意見をはっきりと口に出せるようになり、意思表示ができるようになりました。社会人になったら、他の職種の方々と患者さんの治療をめぐり、意見交換をする機会も多いと思います。その際も、相手の声に耳を傾けつつ、自分の意見をしっかりと伝えていきたいという気持ちが芽生えた貴重な機会になりました。 さらに、社会に出てからは経験できないことがたくさんあることにも気づき、帰国後はボランティアなどにも精力的に参加。多くの人に出会い、他者の価値観に触れ、今しかできない経験を積んでいます。私の意識や考え方まで変えてくれた交換研修。心から、参加して良かったと感じています。

医学検査学科

4年進藤 綾さん

熊本県・八代高等学校出身

私は将来、ただ臨床検査技師になるだけでなく、多職種からも頼られるような医療従事者になりたいと思っています。熊本保健科学大学を選んだ理由は、医療を学ぶうえで、十分な設備・施設が用意されていること、そして、豊かな人間力を身につけられるカリキュラムが整っているからです。

そんな私が、交換研修制度を利用したのは3年生の9月のこと。日本から出たことがなかったので、以前から世界をこの目で見て、見識を広げたいという想いが強くありました。1、2年生のときにも交換研修を検討しましたが、もっと多くの専門知識を身につけてから現地へ行ったほうが、より世界は広がると考え、3年時に決断をしました。

現地でタイの学生たちとコミュニケーションをとる際には、英語だけでなく、お互いの母国語を教え合い、より深くお互いの文化を理解しようと心がけました。日本の文化に興味を持ち、いつも笑顔でフレンドリーな姿が印象的だったタイの学生たち。私が気持ちをうまく伝えられなかったときでも、日本語で「大丈夫、大丈夫」と言ってくれ、真剣に私の気持ちを理解しようとしてくれました。その優しさは、これからの生活で見習いたいと感じています。

国際化が進む昨今、どんな職場で働くことになっても、外国人と関わりがない職場は、ほとんどないと思います。そんなときに、私は、患者さんが外国人だからといって、距離を置いたり、コミュニケーションに消極的にならず、心に寄り添える人でありたい。もちろん、言葉が通じず、もどかしい思いもするでしょう。だけど、タイの学生から学んだ、相手の気持ちを一生懸命汲み取ろうとする姿勢を大切にしたいと思っています。これからも、外国人だけでなく、友人、先生、地域の方々と積極的にコミュニケーションをとって、人間力を磨いていきます。

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

4年興梠 真大さん

鹿児島県・川内高等学校出身

約3週間のアメリカ留学では、大変なことも、嬉しいことも、さまざまな体験をすることができました。その中でも、授業内で自国の文化について先生から質問をされたときのこと。どうやったら伝わるか?どんな単語が適切か?など、聞き手のことを一生懸命考えて話しました。言葉に詰まりながらも、自分の言いたいことを上手く伝えることができ、大きな達成感を得ることができました。日常の会話でも、一度目で伝わらなくても何度も言い換えて、コミュケーションをとれるようになりました。

高いハードルのように感じていた留学ですが、一番大切なのは、何事も楽しんで取り組む気持ち。帰国してからは、語学力アップを目指して、英語の勉強をしたり、洋楽を聴くようになったりと楽しみながらいろいろとチャレンジできています。卒業後は、海外で理学療法学を学び、働くという目標もできました。

看護学科

4年清永 実優さん

熊本県・秀岳館高等学校出身

留学費用の半額を大学が負担してくれる「熊保大海外留学プログラム」は、私が1年次のときに始まりました。もともと、海外に興味があり、先輩たちの留学経験を聞ける報告会に参加。さらに、留学を経験した友人の「とても楽しかった!」という話を聞くと、海外への憧れはますます強くなり、私も留学を決意。アメリカへ行った当初は英語に自信が持てずに、不安な思いもしましたが、ホームステイ先のホストマザーが「頑張って伝えようとする姿勢が大事」と教えてくれてからは、前向きな気持ちが芽生え、外国人の友達をつくることもできました。また、NBAを観戦したり、シカゴへ観光に出かけたり、限られた時間の中で、効率的に計画を立てることができるようになったことも、大きな収穫です。

帰国し、成長を感じる今、この経験はきっと社会人になってからも役立つと思っています。