成人看護(急性期) 医療の変化に合わせた急性期看護

2021.03.01

急性期とは?

私たちは日常的に、ケガや痛み、感染、精神的な不安や恐怖、睡眠不足など、様々なストレスに遭遇します。

私たちは日常的に、ケガや痛み、感染、精神的な不安や恐怖、睡眠不足など、様々なストレスに遭遇します。

人の体は、その外的なストレスから身を守るために、一定に体内環境を保てるよう神経やホルモンなどの自動調整システムを持っています。しかし、そのストレスが大きいと通常の調節が困難となって、何らかの医療的措置を講じないと生命の危機的状態に陥るこの時期を「急性期」と言います。

生命危機の回避と常識の転換

突然の事故や病気で、救急車やドクターヘリを使って救命救急室に搬送されたり、手術を受けたりする人は、急性期の状態にあり生命の危機的状態に陥っていることになります。

生命の危機的状態にある人を救うのに最も重要なポイントは、搬送されてきた人や手術を受けた人の観察をしっかり行って、現在どのような状態なのかを判断し、異常を早期に発見たらすぐに対処することです。

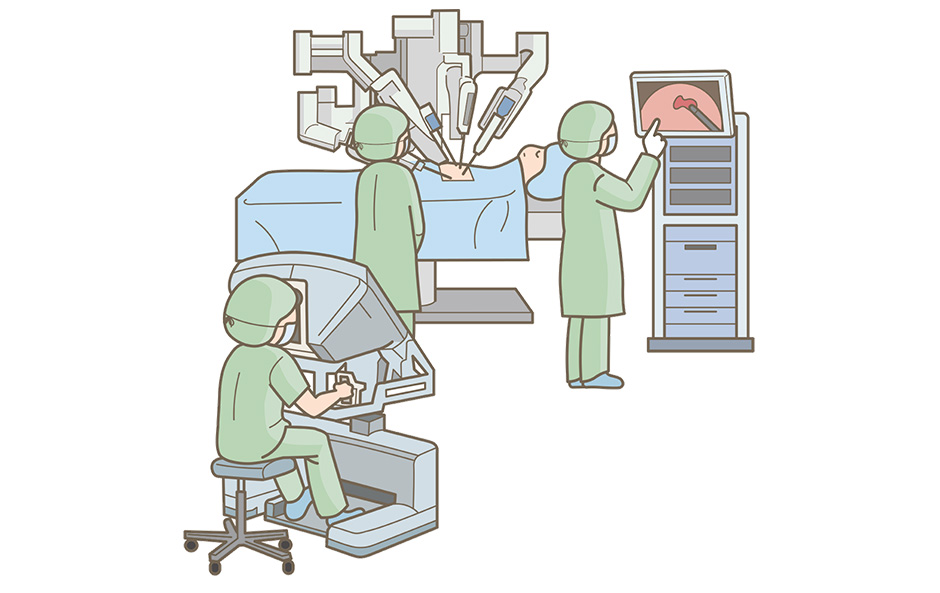

医療は日々進歩し、考え方も変化しています。一般的に手術の後は、痛みもあるのでゆっくりと安静にしていることが大切と言われていましたが、現在はほとんどの人が手術後1日目から離床します。また、手術やケガでできた傷は消毒するのが当たり前と考えている人が多いかもしれませんが、現在は感染がなければ消毒はあまり行われません。医療技術の進歩により、手術の傷も小さくて済んだり、ロボットを使って手術をすることで細かな作業が可能になることで出血が少なくなったりと、身体に与えるダメージも少なくて済むようになりました。

医療は日々進歩し、考え方も変化しています。一般的に手術の後は、痛みもあるのでゆっくりと安静にしていることが大切と言われていましたが、現在はほとんどの人が手術後1日目から離床します。また、手術やケガでできた傷は消毒するのが当たり前と考えている人が多いかもしれませんが、現在は感染がなければ消毒はあまり行われません。医療技術の進歩により、手術の傷も小さくて済んだり、ロボットを使って手術をすることで細かな作業が可能になることで出血が少なくなったりと、身体に与えるダメージも少なくて済むようになりました。

変化の適応へ導く援助

生命の危機的状況にある人に対しては、医師の指示により治療が行われ、治療は痛みなど苦痛を伴うものが多いので、看護師は苦痛を少しでも緩和するように援助します。それに加え、急性期にある人は急激な身体の変化によって、不安や恐怖などの心理面や、日常の社会生活にも影響を受けることになります。そして、病気の人だけではなく、その家族も同様に影響を受けるので、看護の対象となります。

医療技術の進歩や社会の流れから入院期間が短くなっているため、看護師は退院後の生活について意図的にコミュニケーションを取ることができる能力や技術が求められます。急性期の看護師となるためには、治療を受けた人が変化した身体だけでなく、心理・社会的にも、それに適応した生活が送れるように導くための、知識・技術・態度を学ぶことが必要です。

看護学科 教授 堀 律子

一覧へ戻る